FAST EXPLOSIV DIE VIEL DISKUTIERTE SOMMERAUSSTELLUNG „BASED IN BERLIN“ KANN NICHT ÜBERZEUGEN.

Die Eröffnung von "based in Berlin" im Monbijoupark erinnerte sehr an die Eröffnung der 6. Berlin Biennale am Oranienplatz vergangenes Jahr.

Foto von Amin Ahktar

Foto von Amin Ahktar

"A Car Full of Gas", 2009, von Ariel Schlesinger, offenbar am Abend der Vernissage intakt, dann mit einem "defekt"-Schild versehen und schließlich aus der Ausstellung entfernt.

Foto von Marcus Schneider, Courtesy der Künstler und Galerie Gregor Podnar, Berlin, Privatsammlung, Slovenien

Foto von Marcus Schneider, Courtesy der Künstler und Galerie Gregor Podnar, Berlin, Privatsammlung, Slovenien

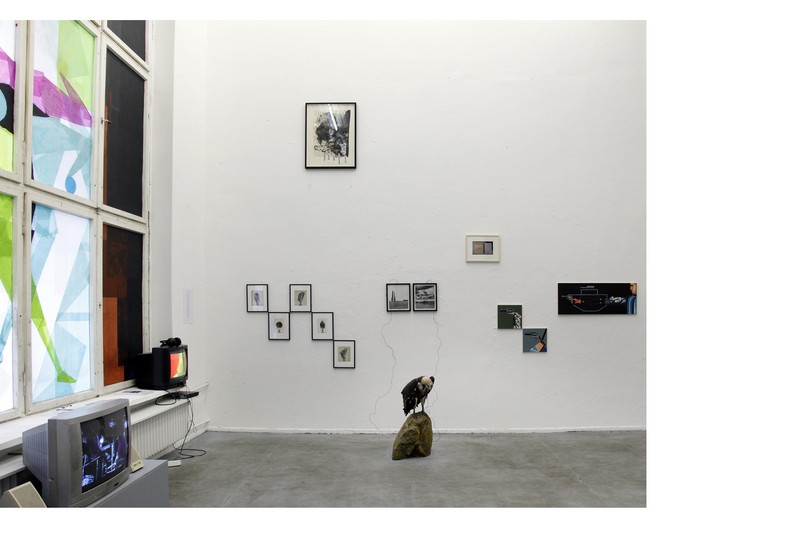

Das Autocenter präsentierte bei "based in Berlin" die Gruppenausstellung "The Cannibal's Muse II", kuratiert von Max Henry. Hier standen die Arbeiten in einem Zusammenhang und waren nicht nur additiv aneinandergereiht.

Foto von Amin Ahktar

Foto von Amin Ahktar

Klaus Wowereits Vorstellung von einer Kunsthalle hat die Gemüter der Berliner Kunstszene(n) zuletzt durch seinen Aufruf (Open Call) zu einer „Leistungsschau“ von in Berlin produzierter Kunst stark erhitzt. Als Reaktion auf das Hau-Ruck-Gehabe des Kultursenators und Regierenden Bürgermeisters von Berlin hatte sich die Initiative „Haben und Brauchen“ um Ellen Blumenstein und Florian Wüst gegründet und in einem offenen Brief Nachhaltigkeit statt kurzfristiger, wahlwirksamer Öffentlichkeitsaktionen gefordert. Mit leichten Zugeständnissen (Produktionskosten werden erstattet, Künstler erhalten Honorare, der Name wurde in „based in Berlin“ abgeschwächt) boxte Wowereit die Großausstellung trotzdem durch, gewann drei Stars (Klaus Biesenbach, Hans Ulrich Obrist, Christine Macel) als kuratorische Berater sowie fünf junge Kuratoren (Angelique Campens, Fredi Fischli, Magdalena Magiera, Jakob Schillinger, Scott Cameron Weaver), die ab November 2010 die Berliner Ateliers durchkämmten und die 1250 Portfolios sichteten, die nach dem Open Call eingegangen waren.

Herausgekommen ist eine Schau mit rund 80 Künstlern an fünf Orten, vier davon bewährte Institutionen (Hamburger Bahnhof, Berlinische Galerie, Kunst-Werke, Neuer Berliner Kunstverein), deren Leiter jeweils ihre eigene Vorstellung zu einer neuen Kunsthalle haben und teilweise im Vorfeld explizit gegen Wowereits 1,4 Millionen schweres Projekt Stellung genommen hatten. Es wird kolportiert, dass man sich das sechswöchige Intermezzo gut bezahlen ließ (schließlich sind die existierenden Institutionen finanziell nicht besonders gut ausgestattet) und sich sonst je nach Haus eher weniger bis gar nicht engagierte. Dies fiel in der Außenwahrnehmung kaum auf, außer vielleicht der Fachpresse, die nicht von den verschiedenen Institutionen auf die Eröffnungspressekonferenz hingewiesen wurde, sondern sich geradezu selbst einladen musste – gar einige Redaktionen von Tageszeitungen erhielten keine entsprechende Pressemitteilung.

Trotz der eher passiven Pressearbeit konnten jedoch genug (neugierige) Multiplikatoren in eben jener PK vernehmen, wie Wowereit in seiner schelmischen Schuljungentour doch wieder mit dem Unwort „Leistungsschau“ kokettierte (nachdem man es nach langem Kampf durch den trendy-zurückhaltenden Titel „based in Berlin“ verdrängt zu haben glaubte). Seinen persönlichen Triumph inszenierte er beim Fototermin auf der (dafür) extra errichteten Gerüststruktur über dem zentralen Ausstellungsort, dem Atelierhaus im Monbijoupark, glamourös: zum einen mit dem auf die Aussichtsplattform gehievten deutschen Statussymbol schlechthin – dem Auto (in diesem Fall gleich drei Geländewagen, wobei es sich zwar um chinesische BMW-Nachbauten handelt, was man aber entweder nicht merkt oder was sie anderenfalls, da Kunstobjekt, noch symbolisch auflädt). Zum anderen inszeniert vor einem malerischen Hintergrund – wahlweise der Fernsehturm oder im Falle des Kultursenators sicher noch fotogener: die Museumsinsel.

Sehr berlinisch

Wenn Rolf Lautenschläger tags drauf in der taz schreibt, die Ausstellung beschwöre endlich mal nicht mehr den Mythos Berlin, ist das also kaum nachvollziehbar. Zumal das Atelierhaus ebenfalls auf historischem Boden steht (was in der Pressemitteilung breit erläutert wird), es Ende August abgerissen werden soll (womit es sich um eine für Berlins Mythenbildung so charakteristische Zwischennutzung handelt) und schließlich von Mandla Reuter an der sich zum Park öffnenden Seite bereits aufgerissen wurde (die Freiheit ruinöser Altbauten beflügelt in Berlin schon traditioneller Weise die Kreativität). Ganz abgesehen vom bewuchterten Hinterhofambiente (in das sich Petrit Halilajs Bohnenzuchtkegel perfekt einfügt), über welches man auch noch zu einem – ebenfalls bespielten –Hochbunker gelangt (mehr Berlin-Mythos geht gar nicht!).

Was an Positionen präsentiert wird, ist auch sehr „berlinisch“, aber eben auch sehr „contemporary“ (die Künstler sollten erst seit höchstens fünf Jahren institutionelle Aufmerksamkeit erhalten haben, so die Voraussetzung). Das heißt, die Kunst ist kaum mehr direkt, rotzig, authentisch – daran erinnern gerade mal die von Jeremy Shaw stadtweit plakatierten Posterrepliken von „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“, ein Film, der das Berlinbild der ausstellenden meist in den späten 70er Jahren geborenen Künstler weltweit prägte. Nein, was Berlin heute noch in den Arbeiten aufscheinen lässt, ist nicht mehr als die fragmentarische Erscheinung, das Provisorisch-Unvollendete, das jedoch wie ein Trend daherkommt. Kunst, die sich selbst nicht so wichtig, sich selbst zurück nimmt, Understatement eben (so wie man in Emails keine Großbuchstaben mehr verwendet und anstelle seines Namens mit den Schriftkürzeln lg, ax/bx/cx unterschreibt). Wir sind Avantgarde, Eingeweihte, aber alle gleich (in Berlin scheint man mittlerweile auch als Kulturschaffender nicht mehr anziehen zu können, worauf man gerade Lust hat, um zu den „emerging people“ zu gehören). Bloß nicht zu viel Kritik, Gefühl, bloß kein Pathos, lieber Distanz bewahren – dieses Paradigma scheint für den Großteil der Künstler zu gelten. Stattdessen benutzt man viel Pastell, viel Lila, zitiert Dan Graham oder Andy Warhol, ohne dass ein Mehrwert zu erkennen wäre. Langweilig, aber trendy.

Starke Arbeiten, die befremden, zum Nachdenken anregen, gesellschaftliche Zustände hinterfragen oder auch nur einfach die Kraft der Kunst feiern, sind zu selten. Paradigmatisch für die Ausstellung scheint schließlich die Präsentation der Arbeit „A Car Full of Gas“ (2009) von Ariel Schlesinger, der einen Mini Cooper mit zwei Gasflaschen füllte und durch ein Ventil am Beifahrerfenster eine kleine Flamme brennen ließ. Die spannungsreiche Arbeit, die Assoziationen von einem um Understatement bemühtes Yuppietum, Gentrifizierung sowie Terroranschläge evoziert, ist jedoch weder zur Pressekonferenz, noch einige Tage später tatsächlich mit den charakteristischen orangefarbenen Gasreservoirs bestückt, wurde aus Brandschutzgründen entschärft – nivelliert auf den Explosionsgrad der übrigen Ausstellung.

Als Begriff wäre statt Ausstellung sicher Übersichtsschau passender, denn auch die Kuratoren gaben sich extrem zurückhaltend und kuratierten die Schau nur hinsichtlich formaler Kriterien, d.h. die Werke sollten von Künstlern stammen, die „ihren Lebensmittelpunkt“ in Berlin haben und als „emerging artists“ gelten. Man wollte „dezidiert keine thematische Ausstellung“, nicht von einem „kuratorischen Metanarrativ“ ausgehen, betonte Jakob Schillinger bei der PK. Damit haben die Kuratoren jedoch eine Chance vertan, da ein Aneinanderreihen von 80 Positionen keine gute Ausstellung schafft, zumal im Atelierhaus stets die Erinnerung an einen Hochschulrundgang mitschwingt. Ein gelungenes Gegenbeispiel setzten sich die Organisatoren gleich selbst ins Nest: die Ausstellung „The Cannibal’s Muse II“, die Max Henry im Gastatelier des Autocenters kuratierte. Die Kuratoren hatten nämlich fünf Projekträume eingeladen, eigene Ausstellungen innerhalb von „based in Berlin“ zu zeigen, schließlich bilden Projekträume einen großen Teil und zudem das Charakteristikum des Berliner Ausstellungsgeschehens schlechthin, das diesen Sommer nicht zum ersten Mal musealisiert wird.

Und nun?

Alles in allem bekommt man als Besucher bei „based in Berlin“ tatsächlich einen Eindruck von aktueller Berliner Kunst, die einem bei Galerierundgängen ob der Durchmischung nur nicht so geballt verhalten begegnet. Unsinnlich, protestantisch, preußisch – ob dieses Image Berlin weiterbringt?

Keinesfalls hilft die Ausstellung als solche in der Frage weiter, wie eine Berliner Kunsthalle sein sollte, denn zum einen würde diese ganz andere Dimensionen, ein anderes Format haben (Wowereits „Bilbao“-Neubau am Humboldthafen sollte lediglich 2000 qm Ausstellungsfläche erhalten, „based in Berlin“ hatte von den Räumlichkeiten sowie den beteiligten Institutionen, auch vom Flair, eher den Anschein einer Berlin Biennale). Zum anderen war man bereits in den Diskussionsrunden um das Alternativkonzept zu Wowereit, der Initiative Berliner Kunsthalle, längst von dem rigiden Berlin-Kriterium abgerückt (zumal sich inzwischen neben der Berlinischen Galerie und dem Haus am Waldsee auch die Nationalgalerie und das Haus der Kulturen der Welt mit seinem Labor Berlin verstärkt um Berliner Künstler bemühen). Eine Ausstellung wie „based in Berlin“ könnte aber (in kleinerer Version!) wie die alle fünf Jahre stattfindende Sommerausstellung „Greater New York“ im PS1 fungieren. Ein neues Event alternierend zur Berlin Biennale dürfte die Stadt nach dem Wegfall des Art Forum Berlin zwar künftig brauchen, eine groß angelegte Konkurrenz wie die jetzige Schau würde die Biennale und den Kunststandort jedoch eher schwächen, zumal die Kosten unverhältnismäßig hoch sind.

„Based in Berlin“ hat jedoch definitiv erreicht, dass die Diskussion um eine Kunsthalle beziehungsweise um die künftige Kunstpolitik der Hauptstadt zunächst weitergeht, womit sich Wowereit bereits in der Eröffnungspressekonferenz brüstete. In Agitatormanier brachte er nicht nur dort das L-Wort erneut ins Spiel, sondern vereinnahmte auch im Kataloggrußwort wiederholt recht überheblich die Worte „Haben“ und „Brauchen“ für seine Zwecke: „Ich hoffe, dass ‚based in Berlin’ den Dialog zwischen Kunstwelt, Öffentlichkeit und Politik befördert und weiter qualifiziert – damit wir am Ende alle zusammen besser wissen, was die Kunststadt Berlin hat und was sie für eine erfolgreiche Entwicklung in Zukunft braucht.“ Dass man sich einen Tag nach der Ausstellungseröffnung auf dem dritten „Haben und Brauchen“-Treffen über diese Frechheit echauffierte, ist nur allzu gut nachvollziehbar. Gespräche mit den Politikern sollen aber weitergehen, so Ellen Blumenstein. Sie hätten gezeigt, dass ein Problembewusstsein besteht. Auf konkrete Strategien oder ein einheitliches Konzept konnte man sich allerdings nicht einigen, die Diskussion verfing sich in verschiedenen, kaum zu bündelnden Individualvorstellungen, die einem teils von den Symposien der Initiative Berliner Kunsthalle in 2009/10 bekannt vorkamen. Es bleibt also spannend, weiter geht es dann am 20. Juli 2011 in der Forum Factory Berlin auf der vom Berliner Kunsthalle e.V. organisierten Konferenz „Kunst Stadt Berlin 2020 – Welche Kunstpolitik braucht die Stadt?

//

veröffentlicht im artmagazine.cc unter: http://www.artmagazine.cc/content56074.html

//