WENIGER ERZÄHLUNG MEHR PROTOKOLL | KITO NEDO 2015

All diese Dinge schwingen unausgesprochen in den Diptychon „Reinweiss“ (2011) des Berliner Malers Klaus Jörres mit, das mittlerweile zum Bestand der „Daimler Art Collection“ gehört. „Reinweiss“ besteht aus zwei verschieden gearbeiteten Bildflächen: einer glatten, weißen Fläche, rechts unten mit der Formel „RAL 9010“ in schwarzer, serifenloser Schrift versehen ist, sowie einer zweiten Leinwand mit einer weiß-in-weiß gehaltenen Gitternetz-Struktur. Das Doppelbild erscheint exemplarisch für den Ansatz des Künstlers, der sich zu einem großen Teil aus Reduktionen und der Aneignung von (und dem faszinierten Spiel mit) industriell geprägten Materialien und repetitiven Mustern speist. Die Jörres-Kunst steht in mindestens zwei Traditionen. Auf der einen Seite ist da die seit den sechziger Jahren existierende Op- und Minimal-Art mit Künstlern wie Bridget Riley oder Victor Vasarely. Auf der anderen Seite spielt die futuristisch inspirierte Techno-Kultur der Neunziger, die sich um elektronisch generierte Mensch-Maschinen-Rhythmen herum entwickelte und eine Feierkultur mit Menschen in Bauarbeiter-Signaljacken hervorbrachte, die sich in den ruinösen Räumen und Kellern von de-industrialisierten Städten trafen. Leute mit Ausgeherfahrungen können die Leinwände womöglich gar nicht anders betrachten. „Klaus Jörres’ Bilder, mit denen er gleich einer ‚Minimal-Techno-Variante‘ an die Op-Art anschließt, irritieren mit Schlangenlinien, die Rasterebenen durchziehen,“ schrieb etwa die Berliner Kritikerin Meike Jansen vor ein paar Jahren anlässlich einer Berliner Ausstellung mit Jörres-Bildern. „Willkommen in der beunruhigend statischen Version des Partytreibens und pulsierender Clubvisuals.“ Schaut man hier auf bildgewordene elektronische Feedback-Schleifen?

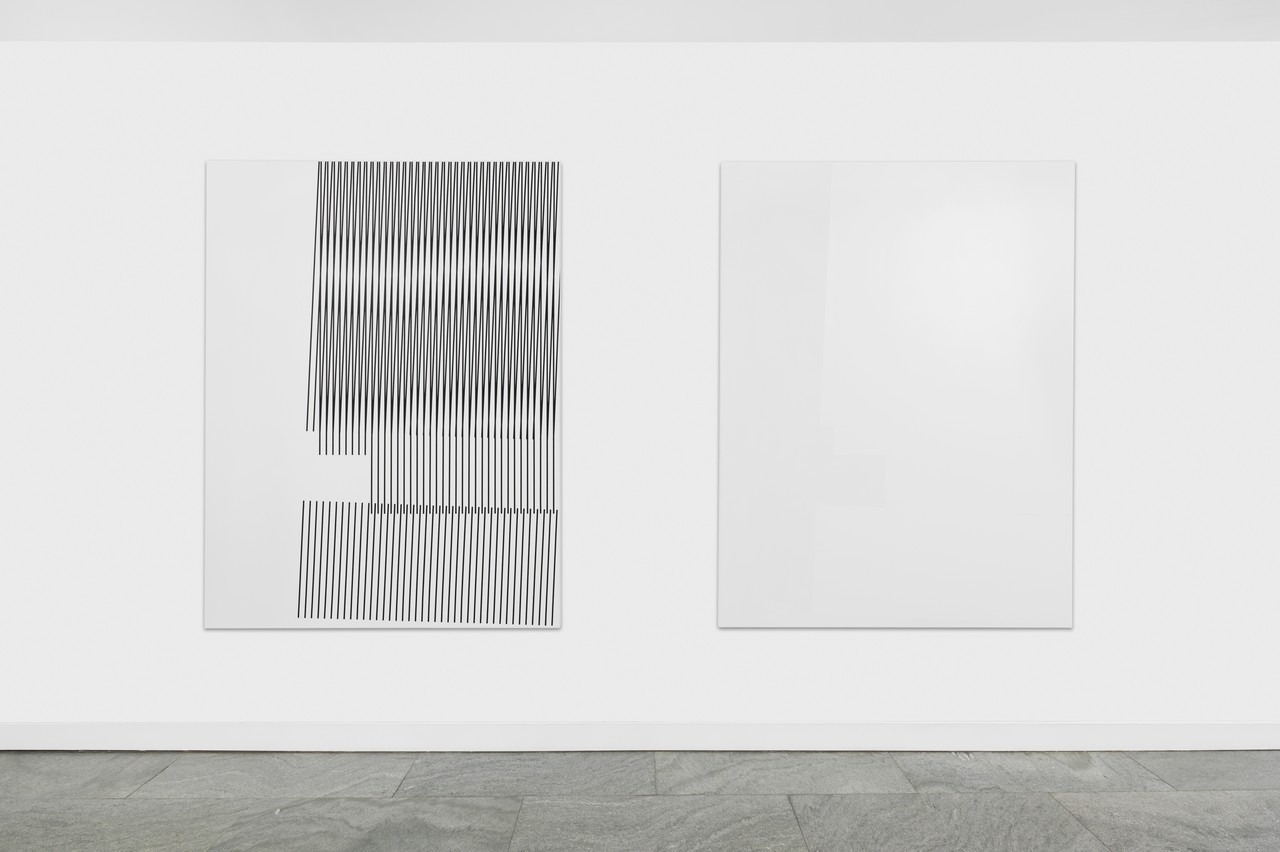

Die aktuellen schwarz-weißen und Weiß-in-Weiß-Bilder, die der 1973 in Düren, Nordrhein-Westfalen, geborene Künstler nun in seiner zweiten Ausstellung in der Galerie Dittrich & Schlechtriem zeigt, kommen wieder ohne jene farbigen graffitiartigen Schlangenlinien oder serifenlosen Schriftzusätze aus. Sie kreisen in ihrer reduzierten geometrischen Formensprache und dem gelegentlichen Springen zwischen Linie und Fläche um die Frage, wie weit man das malerische Narrativ innerhalb des eigenen ästhetisch gesetzten Rahmen verstummen lassen kann. Die sechs unbetitelten, teilweise formal aufeinander bezüglichen Leinwände im Format 200 x 150 Zentimeter, die der Künstler mit leicht gegeneinander verschobenen, mehr oder minder regelmäßigen vertikalen und horizontalen Gitterlinien produzierte, lassen sich als Übungen im Ausschalten von Sprache lesen.

Der bildnerische Jörres-Sound gleicht eher einem Brummen und Dröhnen, das mit dem Flimmern beim angestrengten Hinsehen kommt: Ahnungen von Architektur-Renderings steigen im Kopf des Betrachters auf – oder die Anmutungen technischer Bilder unbekannter Herkunft, die womöglich gar nicht für Menschenaugen gemacht sind. „Meine Malerei ist eigentlich ein selbstreferenzielles System,“ schrieb Jörres vor ein paar Jahren in eine Text-Datei. „Aber Bilder kreieren Text so wie Text Bilder kreiert. In der öffentlichen Wahrnehmung ist das Bild an der Wand die Aussage der Person, die das Bild gemacht hat. Interpretation, Wertung oder gar Meinung obliegt dem Betrachter.“ Doch statt sein Publikum mit Verweisen auf die Spur einer möglichen Erzählung zu lotsen, geht der Künstler den entgegengesetzten Weg: Weglassen und Informationsreduktion. Anstatt zum Vorschein zu kommen, will der Autor im Prozess des Malens hinter seinen Bildern verschwinden.

Trotzdem erscheinen die Raster (ebenso wie damals die Mensch-Maschinen-Rhythmen der neunziger Jahre) bei Jörres nicht so sehr als Medien der Normierung und Beschränkung, sondern als Mittel, um über geringfügige Abweichungen und Verschiebungen immer wieder zu völlig neuen Bildern zu gelangen. „In der Komposition gibt es keine Regeln, es geht um das Experiment,“ sagt Jörres. Selbst mit der Beschränkung auf bestimmte formale Elemente, wie etwa die 6 Millimeter breiten Gitterlinien, die der Maler mithilfe von Tesa-Klebeband-Abklebungen produziert, sind endlos viele Bilder möglich. „Die Arbeit am Computer ist ein spielerischer Prozess.“ Die mit Photoshop generierten Vorlagen aus der Rechenmaschine überträgt der Künstler schließlich in Acryl auf Leinwand, die zur Bearbeitung auf baumarktüblichen Unterstell-Böcken aufgelegt wird. Die Raster entstehen mithilfe von Abklebungen, deren Zwischenräume in etwa dem Durchmesser eines Fünf-Cent-Stücks entsprechen (und so wieder auf eine alltägliche Norm verweisen). Diese Linien sind Aussparungen und repräsentieren im Moment die untenliegende Farb-Fläche.

Innerhalb der aktuellen Verwischungen der zeitgenössischen Abstrakt-Bewegungen, die der New Yorker Kritiker Jerry Saltz neulich „im stets ähnlichen Vokabular aus Klecksen, Spritzern, Flecken, Tropfen, Schmierspuren, quasimonochromen Feldern, Sprühfarbe, Siebdruck oder Schablonen“ daherkommen sah, erscheinen die kantigen Jörres-Bilder als abgeklärt und nüchtern – aus der Mode fallend. Als Maler nimmt Jörres eine anti-genialische, distanzierte Position ein. Warum soll nicht auch für einen Maler die Parole vom Tod der Malerei einen Funken Wahrheit beinhalten? „Malerei ist tote Materie,.“ sSagt Jörres. Diese Feststellung bedeutet aber nicht, dass der Künstler auf den Prozess des Betrachtens verzichten will.

Jörres, dessen Vater von Beruf tTechnischer Zeichner und Maschinenbauingenieur war, besteht darauf, „nichts Poetisches“ zu produzieren. Hinter seinen Bildern steht keine romantische Idee künstlerischer Entäußerung. Es geht ihm auch nicht um eine Erneuerung von Erhabenheit, wie sie im klassischen Minimalismus der sSechziger und sSiebziger Jahre teilweise eine Rolle gespielt haben mag. Welchen Sinn würde es auch machen, solch eine Kategorie heute wieder aufzurufen? Das wäre nur Kitsch. Es geht eher um das Gegenteil. Zeitgemäßer erscheint eine wWerkstatt-mäßige Auffassung von Atelier-Produktion, der man die innewohnende Strenge und Korrektheit auch ansehen soll: Bilder als Speicher für stures Arbeiten. Kunstproduktion begreift Jörres als einen „Zustand vor oder außerhalb der Kultur, der nicht auf Narration beziehungsweise Sprache basiert“. Doch vor der Sprache gibt es kein Entkommen. In der Summe der kleinen und großen, mehr oder minder diskreten Gesten der Verweigerung entsteht eine Form von Kunst, die ihre Betrachter mit eher weniger als mehr konfrontiert. Wie Bild-Echos oder weiße Schatten öffnen die Weiß-in-Weiß-Bilder Räume, die möglichst unverstellt bleiben sollen. Bildtitel etwa gibt es nur in Ausnahmefällen (wie „Reinweiss“). Die führten – so sagt der Künstler selbst – doch nur zu Verwirrung. Andererseits besteht Jörres auf die eigenhändige Produktion seiner Bilder. Alles andere, so der Künstler, käme ihm „zynisch“ vor.

Gleich am Anfang ihrer Mitte der Achtziger erschienenen Abrechnung mit den Mythen der Moderne knöpfte sich die amerikanische Kunsttheoretikerin Rosalind Krauss das Raster vor: „Das Raster, das in der kubistischen Malerei der Vorkriegszeit auf der Bildfläche erscheint und von da an immer deutlicher und konsequenter hervortritt, kündigt unter anderem den Willen zum Schweigen an, der der Kunst der Moderne eigen ist – ihre Feindseligkeit gegenüber der Literatur, dem Erzählen, dem Diskurs. Mit solch bemerkenswerter Effizienz hat das Raster diese Aufgabe erfüllt, dass die Barriere, die es zwischen den Augen- und Sprachkünsten errichtete, die bildende Kunst erfolgreich und beinahe vollständig in eine Sphäre ausschließlicher Visualität eingeschlossen und gegen das Eindringen der Sprache abgeschirmt hat.“6 Die Festung freilich, die auf dem Fundament des Rasters errichtet worden sei – so Krauss kritisch – zunehmend zu einem „Ghetto“ geworden. In der Gegenwart erscheint die Selbstreferentialität der Bilder von Klaus Jörres nicht als Abschottung, sondern als Konzentration. Es sind Architekturen, in denen die Fragilität des rationalistischen Zeitgeistes aufscheint, vielleicht sogar eine Ahnung von der unterliegenden Matrix möglich macht. Die Willkürlichkeit der Raster ist veränderbar. Es gibt keine hermetischen Systeme, keine bedeutungslosen Raster und Flächen. Sie zu knacken bleibt eine Aufgabe, die sich immer wieder stellt.

Kito Nedo 2015