ART, PHILOSOPHIE ET POLITIQUE (2004)

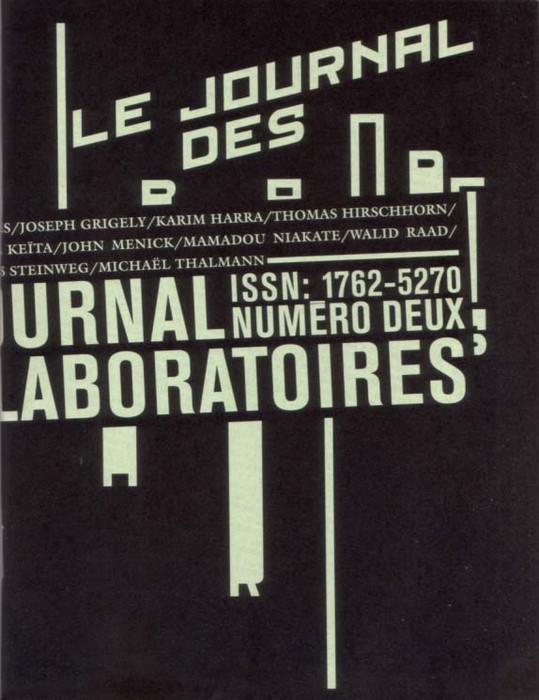

Journal des Laboratoires N° 2

Aubervilliers 2004

Aubervilliers 2004

1. QU’EST-CE QUE L’ART?

2. QU’EST CE QUE LA PHILOSOPHIE?

3. QUELLE RELATION Y-A-T-IL ENTRE L’ART, LA PHILOSOPHIE ET LA POLITIQUE?

Je voudrais montrer que l’art est AFFIRMATION DE FORME, philosophie AFFIRMATION DE VERITE, politique AFFIRMATION D’INTERET. Je vais insister sur l’homologie structurelle de l’art et de la philosophie. Je le ferais en me démarquant de la politique, qui est une PROCEDURE D’OPINION au lieu d’être EVENEMENT DE FORME ou de VERITE.

Je veux défendre la pertinence politique de l’art et de la philosophie contre le sens potentiel de l’art et de la philosophie politiques. Je veux montrer que l’art et la philosophie politiques impliquent leur propre dépolitisation au lieu d’être politique au sens d’une POLITIQUE DE LA LIBERTE, de L’IMPOSSIBLE et de L’ABSOLUMENT NECESSAIRE. Cette politique ne serait pas ce que l’on appelle couramment politique. Elle ne serait en aucun cas une AFFIRMATION ou une DEFENSE D’INTERET. Elle serait RESISTANCE à l’ordre de la réalité sociopolitique et idéo-culturelle, elle se comprendrait comme refus absolu de l’univers des faits et des opinions qui y circulent. Elle serait politique de la vérité au sens d’Alain Badiou, dans la mesure où une vérité est ce qui rentre en conflit avec la vérité établie, qui fait bégayer la voix de la vérité officielle et qui la conduit au silence.

Je veux montrer que l’art seulement en tant qu’art (non pas « l'art pour l'art! ») et la philosophie seulement en tant que philosophie atteignent une signification politique. Il ne s’agit ni de réduire l’art et la philosophie au champ sociopolitique dans lequel ils sont insérés, ni de déterminer restrictivement la TÂCHE de l’art et de la PHILOSOPHIE à celle du politique. « C’est l’illusion gauchiste des dernières décennies», dit Heiner Müller, « des intellectuels européens, des écrivains particulièrement, qu’il pourrait et devrait y avoir une communauté d’intérêt entre l’art et la politique. L’art n’est finalement pas contrôlable. L’art peut se dérober continuellement au contrôle. C’est pourquoi il est [...] presque automatiquement subversif » (Heiner Müller).

Afin d’être une affirmation de la forme ou de la vérité, l’art et la philosophie doivent se refuser à « l’ordre du faire politique » . C’est l’ordre du possible, du pragmatique et de son ingéniosité pratique, de l’intelligence de la situation. C’est l’ordre de la phrônesis comme le dit Aristote. La dimension de la raison diplomate, énergique. La philosophie et l’art se meuvent, en tant que FORMES D’AFFIRMATION radicales, mais elles sont sans fond, non garanties par quelques principes généraux. Elles le font au-delà de cet ordre de faisabilité, non pour se détourner du monde et de la réalité comme la politique au sein de l’ordre de faire politique, mais pour placer L’INTENSITE de leur AFFIRMATION sur un autre horizon, horizon de l’infini et de l’impossible où le sujet de l’absorption résiste, comme le dit Kant, par simple intérêt ou affinité. L’art et la philosophie sont des formes d’auto-accélération d’un désir d’affirmation, qui transpercent les horizons consensuels de la discussion, de l’argumentation, de la communication, de l’explication, de la justification ou de la propre garantie réflexive. Il n’y a art et philosophie seulement qu’en tant que cette percée. Comme violence du dépassement d’horizon. Comme violence-affirmation d’un sujet de la décision. Une décision, qui transperce l’horizon du possible grâce à la dimension de l’impossible, qui est la dimension de la vérité.

Utopisme de la vérité

La vérité n’est pas fondée par l’art et par la philosophie. La vérité se laisse seulement affirmer. La vérité ne peut être fondée. La vérité se manifeste lorsque le sujet se détache de l’ordre symbolique, de son intégrité socioculturelle aussi bien que des fantasmagories de l’imaginaire. Il y a vérité au moment où la philosophie et l’art (au côté d’autres formes d’affirmation, la science par exemple) touchent à l’impossible (la virtualité pure ou le chaos) prenant ainsi le risque du dépassement d’horizon. La philosophie et l’art doivent affirmer ce contact, qui est le contact même à la vérité. Elles accomplissent ce mouvement et le défendent. La philosophie et l’art sont des formes de réalisation de vérités qui ne préexistent pas. Il ne s’agit pas de trouver, dévoiler et décoder des vérités. Il s’agit de les découvrir : produire des vérités ! Une telle vérité, dans la mesure où elle est le produit d’un sujet de l’affirmation, n’est donc pas relative au sens strict. La philosophie et l’art affirment la vérité – par l’affirmation de la forme, l’art affirme la vérité – en se retirant du relativisme des vérités de faits et du régime de la preuve et de la garantie argumentative, qui sont sous-jacents aux faits.

La philosophie et l’art n’affirment aucun fait. Elles constituent les vérités qui corrompent l’ordre des faits. Le lieu de la vérité ne peut être celui de l’univers des faits. C’est l’utopisme de la vérité, vérité folle en tant que telle. Elle fait exploser le registre des faits. Elle insiste sur un lieu non répertorié dans ce registre et dans la topologie qu’elle représente. Car la vérité est le nom de l’effondrement des systèmes de vérité, des institutions de vérité et des archives de vérité, prises en charge par l’administration des vérités de faits. La vérité est un excès. Elle marque le point d’une intranquillité démesurée. Et le contact de la vérité, faisant le désir de vérité de l’art et de la philosophie, est le toucher sans repos de l’intouchable. Il n’y a philosophie et art qu’en tant que ces excès.

Toucher l’intouchable n’est même pas impossible. Mais, cela demande au sujet (au sujet de l’art, au sujet de la philosophie) de traverser l’espace du possible, qui est celui de la doxa (de l’opinion simple) et de ses vérités de faits établies, et de suspendre son être au moment du faire œuvre (de l’œuvre d’art ou de l’affirmation philosophique). C’est, comme disent Deleuze et Guattari, l’appel du chaos. Il s’agit de contacter le chaos, la diversité indécise préontologique de l’étant. Le sujet de ce contact se dépasse en tant que sujet, qui était jusqu’alors sujet d’une entité fondée ou d’un principe constitutif transcendantal. En dernière instance, être sujet, au sens le plus large et le plus décisif, c’est ce qui dépasse ce concept de subjectivité pour être sa propre autorité à ce dépassement. C’est sa souveraineté spécifique.

La question du sujet est liée à la question de la liberté et à la question de la responsabilité. Être sujet, c’est être libre à la responsabilité. La liberté de la responsabilité est la vérité du sujet. Qu’est-ce que l’art politique par rapport à la vérité et à la responsabilité ? Qu’est-ce qu’il le différencie, disons de « l’art de l’impossible , de l’art autonome ou souverain, qui génère une politique propre de vérité? L’art politique se responsabilise face aux faits pour ne pas devoir se légitimer devant des vérités. Elle se tranquillise dans le traitement illustratif, pédagogique (pseudo-émancipateur donc) des soi-disant problèmes politiques, c’est-à-dire de la MAUVAISE CONSCIENCE. L’art politique est l’art de la conscience. Elle a son origine dans la mauvaise conscience et elle a la bonne conscience pour but. Aujourd’hui, le consensus autour de ce qui vaut comme problème politique, réclamant un traitement artistique ou philosophique, est frappant : je cite seulement la question des genres (gender), la permanence du conflit au Proche-orient, comme on dit, l’injustice de la globalisation, le pouvoir décentralisé du capital, l’empire, etc. Je ne veux pas dire que ce ne sont pas des problèmes à traiter sérieusement. Ce serait idiot et cynique de discuter ou de relativiser l’urgence, la nécessité et le sérieux de ces problèmes. Ces problèmes, les questions et apories, qui leur sont liées, sont peut-être désamorcés trop rapidement par leur prise en charge par l’art et la philosophie, sans que celles-ci soient, comme souvent, à la hauteur de leur objet et de la complexité de son contexte. C’est peut-être trop souvent les médias, qui détournent le contenu de sa critique idéologique, afin de prédéterminer les thèmes de l’art politique.

Subjectivation

« La pensée», dit Badiou, la pensée de l’art, de la philosophie, de la vraie politique, « est toutefois le véritable modus par lequel un animal humain est traversé et dépassé par une vérité [pas par des faits!]. Lors d’une telle subjectivation, la limite de l’intérêt est tellement dépassée que le processus politique même en reste indifférent. » Le moment de la subjectivation (le moment de l’art, de la philosophie, de la politique de la vérité – et de la science dans le dispositif deleuzien) permet au sujet (constitué, affecté par autrui) d’abandonner ses intérêts (ou au moins les mettre entre parenthèses). Il permet au sujet au seuil de son autoconstitution de sortir de contexte d’intérêts individuels, historiques, sociales, culturels, communicatifs et transmissibles. Il chute en-dehors de l’histoire, au sens où le devenir chez Deleuze et Guattari, déchire le voile de l’histoire : « La philosophie est devenir, et non histoire » .

Dans la subjectivation apparaît ce que je nomme sa liberté absolue sans qu’il soit pour autant nécessaire de nier ou de relativiser l’aliénation objective (contextuelle, situationnelle, historique, politique, etc....) du sujet de la subjectivation. Le sujet se constitue en tant que sujet (ce qui est un acte de liberté) dans la dimension de « matérialité » réelle et de l’inclusion passive au sein de structures et de contextes structuraux qu’il ne contrôle pas. C’est aussi le produit d’une genèse passive. Mais également le sujet de la résistance. Il résiste à toutes les réalités, qui menacent de le réduire au statut d’objet – ou d’événement – ou de fait. La défense de ce sujet n’est ni la défense d’un « idéalisme » classique, ni celle d’un « réalisme » qui ne serait encore qu’un idéalisme : l’idéalisme de la croyance dans les faits. La vieille opposition métaphysique entre l’idéalisme et le réalisme ne demeure pas intacte relativement à cela. Elle doit être dépassée, afin d’ouvrir le regard sur un sujet, qui résiste en tant que sujet de liberté au sein d’une aliénation réelle (dans ses conférences sur la critique de la violence éthique, Judith Butler a, avec raison je pense, tenu à la possibilité de la nécessité de la souveraineté ou de la responsabilité au sein d’une non souveraineté objective, du dépassement ).

Dans l’espace de la subjectivité impossible, – (« Il n’y a pas de sujet mais une production de subjectivité ; la subjectivité doit être produite, au moment venu, justement parce qu’il n’existe pas de subjectivité », dit Deleuze ) – le sujet se constitue comme processus de sa propre découverte. Le subjectivation est le nom de ce processus, que l’on ne peut refermer, au sein duquel le sujet tente d’atteindre le contrôle et la maîtrise de soi. C’est le nom d’une forme d’existence d’une intranquillité démesurée. Il n’y a subjectivité que sur le modus d’une certaine excitation. Le sujet de l’autopoiese est sujet d’une turbulence absolue. Il est sujet de la constitution de soi, de la liberté et du dépassement émancipateur, sujet de conflits irréductibles. Il s’expérimente lui-même comme conflit. Il existe quelque chose comme un sujet seulement en tant que cas limite de la conscience ontologique, en tant que collapse de l’évidence des représentations de la conscience héritées du cartésianisme, de la phénoménologie et de l’herméneutique. En tant que sujet de l’autodépassement, il commence à s’élever au milieu de l’histoire, au milieu d’un contexte historique, politique, économique, culturel et sexuel. Il commence à combattre l’extérieur à lui-même. Dans ce combat, il combat tout ce qui le fait produit de l’expression d’une volonté étrangère, de déterminations factuelles. C’est pourquoi l’élévation de soi du sujet est résistance contre la dictature des faits. Le sujet ne cesse de se défendre contre sa réduction au simple statut d’objet. Il se défend du devenir-chose ou de la chosification de son être grâce aux mouvements, les donations de sens et de valeurs de l’histoire. Il doit pouvoir quitter les anhistoriques sans quitter l’espace historique général, auquel il appartient obligatoirement. Le sujet est donc le sujet d’une contradiction essentielle, d’un paradoxe infini ou irréductible.

Je me demande si la processualité essentielle du sujet (son historicité) l’enferme nécessairement dans son empiricité, qui nie toutes les vérités et chaque détermination universelle du sujet. Et si l’essence du sujet est d’être sans détermination essentielle et, en ce sens, sans essence et sans subjectivité. Le sujet, que je donne à penser, est sujet de ce SANS, c’est un sujet sans subjectivité. Cette processualité du sujet est appelé, par Deleuze comme par Nietzsche, son devenir, sa non-substantialité. Ce devenir est visé par ce que Foucault appelle la subjectivation, qui est le devenir-soi, le devenir-sujet, la propre constitution d’un sujet affecté par autrui. Il ne s’agit pas pour moi de restituer la vieille tradition héritée des philosophies du sujet (depuis toujours simplifiée), en particulier celle des temps modernes, en tentant de réactualiser (avec Badiou et Zizek) la catégorie du sujet à l’encontre de sa dénonciation et de son désamorcement au sein du discours métaphysique. Il n’en va aucunement d’un sujet ancien. Tout au plus, il en va de montrer que ce n’est pas le nouveau sujet n’est pas la prétendue transparence de soi, mais que l’ancien sujet, dans ses modifications onto-historiques, implique toujours déjà l’ouverture vers un sujet d’une processualité originelle et permanente. Le sujet que je défends est un sujet sans subjectivité, un sujet acéphale essentiellement aveugle de son acéphalie. Sujet hyperbolique du dépassement et de l’affirmation du soi au sein du propre enlèvement agressif des limites. Il y a quelque chose comme l’affirmation et l’affirmation du soi seulement pour un sujet originellement décapité, acéphale et sans limites.

Expérience

Être sujet signifie s’expérimenter comme sujet d’une expérience. Le sujet est la scène d’une expérience de soi durant laquelle il transporte ses limites, les conditions de possibilités de son soi, afin de se constituer comme une sorte de courbe fébrile, comme sujet d’une certaine fièvre, de l’intranquillité absolue du devenir.

Dans son entretien avec Ducio Trombadori (1978), Michel Foucault dit qu’écrire un livre signifie faire une expérience: une expérience . Une « expérience individuelle», comme il dit également. Qu’est-ce qu’une expérience, surtout dans le sens français (expérience peut être traduit en allemand par « Erfahrung » et par « Experiment » )? Elle « est quelque chose dont on sort changé. » C’est pourquoi le sujet de cette expérience est sujet du changement, du devenir, d’un incident, d’un événement, d’une mutation toujours troublante.

Le sujet de l’expérience est un sujet-mutant, sujet de mutations qui semblent faire de lui quelque chose de nouveau en le rendant objet d’une certaine « dé-subjectivation ». Foucault le voit chez Maurice Blanchot. L’expérience « chez Nietzsche, Blanchot, Bataille » servirait à ce que « le sujet s’arrache à lui-même de telle façon qu’il ne soit plus lui-même ou qu’il soit porté vers sa destruction, vers sa dissolution ». C’est le sujet – si l’on veut continuer à l’appeler sujet – d’une « expérience limite » consistant « à parvenir à un certain point de la vie, duquel le non-viable est aussi proche que possible. »

Le sujet de cet arrachement de soi est d’abord – dans la description de Foucault - sujet de l’écriture, sujet d’une certaine production, de la production de textes et de livres, de la fabrique du sens. C’est cela qui, en tant que sujet d’une expérience du non-sens, le porte en tant que sujet à la limite de son être-sujet. Le sujet commence à ce « point de la vie » à communiquer avec le « non-viable », qui n’est rien d’autre que sa propre mort (aussi bien nécessaire qu’impossible), au moins aussi longtemps que, dans l’horizon de cette compréhension troublante de la mort et de la vie, nous tenons à la catégorie du « soi »(ou de la « Jemeinigkeit » selon Heidegger).

Tout d’abord, faire l’expérience de sa propre limite signifie être sujet de l’expérience d’impossibilité du « soi » (et donc de la « subjectivité »), sans que cette expérience ne soit déjà une non-expérience, déjà elle-même une impossibilité. Ce serait plutôt que l’expérience doit, au lieu de recouvrir une non-expérience, être en tant que telle non-expérience, expérience du néant, de l’impossible (finalement impossibilité de l’expérience même). L’expérience semble en tant qu’expérience impliquer l’événement de sa propre impossibilité. Elle porte le sujet de l’expérience dans le domaine même de la non-expérience et de l’impossible. Une expérience mérite le nom d’ « expérience » seulement dans la mesure où, au sein du sujet de cette expérience, elle commence à contredire, à dissoudre et à neutraliser.

ÊEtre sujet signifie s’affirmer comme sujet d’une certaine subversion de soi. Le sujet s’affirme comme scène d’une infériorité permanente. C’est le sujet de l’auto-élévation d’une impuissance réelle. En s’élevant dans l’acte de son devenir-sujet, il doit sanctionner le retrait, la disparition des raisons de cette auto-élévation, l’impossibilité de la subjectivité en général comme condition de possibilité de son être-sujet concret. Il y a quelque chose comme un sujet seulement comme sujet sans subjectivité.

Amérique-Europe

Le sujet se différencie du non-sujet par le minimum en liberté, celui d’être soi-même. Ceci lui permet, au-delà de la liberté, de défendre son soi relativement à l’aliénation réelle. L’être humain ne se laisse pas réduire à son simple statut d’objet. Il ne connaît, comme le dit Carl Schmitt, « pas seulement la naissance», la factualité d’un être mis au monde, « mais aussi la possibilité d’une renaissance », et, comme le dit Hölderlin dans Lebenslauf, « de déclencher la liberté où il le veut. » C’est pourquoi il n’y a qu’un seul devoir pour le sujet humain: être libre par rapport à la liberté. Le sujet est sujet auto-affectif destiné la subversion de soi. Il se consacre à chacun des actes de sa propre liberté (c’est-à-dire au manque de subjectivité liée). Il s’engage et s’autorise en tant que sujet de décision et d’action relativement à cette liberté, qui est également minimale et absolue, c’est-à-dire illimitée. Le sujet de la liberté est ce sujet de l’étendue, sujet de ce renvoi à soi sans limites. Car le soi du sujet, sa subjectivité, n’est rien d’autre que cet espace infini, étendue sans fin, mer ou désert, dimension de la liberté absolue, dans laquelle il se perd dans la responsabilité infinie.

C’est Sartre, comme on le sait, le philosophe de cette liberté et responsabilité. Cependant, le sujet sartrien est peut-être encore trop le sujet cartésien et phénoménologique de la connaissance de soi: sujet d’une stabilité substantielle. Il se présente encore comme sujet de connaissance (ou de méconnaissance), comme conscience et conscience de soi, au lieu d’être le sujet de l’aveuglement radical et de la subversion affirmative de soi. Car le commencement du sujet, son origine n’est pas la lumière de l’évidence. Au commencement du sujet persiste quelque chose de radical, non-subjectif, ni sujet ni objet, la nudité pré-reflexive et pré-ontologique du factum matériel, qui atteste aussi bien de la limite que du fond du possible et de l’abîme propre à la subjectivité en général. C’est la donnée absolue de la matière aveugle dans laquelle l’aveuglement auto-affirmatif du sujet de la liberté et de la responsabilité y demeure inséré et qui la réfléchit en un sens.

La collision de deux cécités, de l’opaque matière pré-reflexive avec le soi opaque d’un sujet sans subjectivité, marque la scène de la naissance ou du commencement d’un autre sujet non-cartésien qui unit l’obscurité de ses origines avec la dissimulation de son horizon. Un sujet singulier, à la fois rendu agile et freiné par une cécité irréductible.

Les singularités sont des sujets de la ligne. Elles s’arrêtent sur la courbe de l’indétermination la plus grande. C’est la courbe du devenir, la courbe de la déterritorialisation, de la ligne des mutations, des mouvements incontrôlés. Ligne d’une déviation originaire, d’un courant, d’un clinamen, qui laisse ouvert l’espace d’événement et de mouvement d’une singularité concrète (même si elle est indéterminée). C’est la ligne vitale d’un sujet sans subjectivité. Sans identité, les singularités dansent sur cette ligne d’indétermination, ne se laissant mesurer ni en leur point le plus haut ni au plus bas. Les singularités ne sont pas mesurables, on ne peut les mesurer, elles sont incommensurables.

L’absence de fondements des singularités n’est pas l’extrême. C’est le mouvement même, qui accélère dans le rythme absolu d’ici à là, de la profondeur des origines à l’étendue de l’horizon et vice-versa. Le sujet de l’origine est le nous-sujet européen. C’est le sujet de la conversation, subjectivité-garantie dialogique, sujet de l’identité-logos chez Platon. C’est le sujet du son propre fondement transcendantal (garantie des origines) chez Kant et Husserl. Sans aucun doute, le Dasein heideggérien est à nouveau celui qui quitte le paradigme moderne de la philosophie du sujet, un sujet de référence rétrospective à son commencement, au commencement de ce commencement (l’origine de l’origine), qui n’appartient plus à l’espace et à la tradition métaphysique.

Le sujet de l’horizon – si nous le différencions du sujet-horizon du legs du logos – est le sujet de l’avenir, de ceux qui viennent. C’est, dans un certain sens géo-ontologique, un sujet américain. Comme on le sait, Deleuze et Guattari ont donné « une place particulière » à l’Amérique. Le conflit sujet-singularité, origine-horizon, racine-rhizome, arbre-herbe, passé-avenir, ralentissement-accélération ... est déjà le conflit Europe-Amérique. Même si l’Amérique « aliénée au règne des arbres et à la recherche des racines» et l’Europe « avec ses Indiens sans généalogie, son horizon toujours fuyant, ses frontières mouvantes et mobiles » sont rhizomatiques.

On doit quitter la bipolarité, la machine binaire, pour penser les bipolarités. La singularité, comme sujet de la ligne, qui n’est ni pure lignée ni pure ligne de fuite, n’est ni un sujet européen de la profondeur, de l’origine, des racines (du logos), n’est ni la singularité américaine de l’étendue, de l’horizon nu, de l’avenir des individus ou de la communauté d’un pur être d’avenir. Elle n’enterre pas non plus dans la tombe d’une origine qui se retire (dans la tombe de l’intériorité), ni encore se rend en tant qu’instance de décisions rapides dans l’austérité d’un extérieur simple. La singularité, qui cependant est un sujet, se refuse au narcissisme européen de l’expérience de soi, à sa larmoyance, à son embarras introspectif, comme également au pathos pharisien de la détermination américaine pour prendre sa propre forme de mouvement et d’action dans l’en-dehors réel de la zone d’interférence ou de contact Amérique-Europe, une sorte de liberté absolue dans laquelle elle danse.

La danse est la mobilité de la liberté au-delà des idéologies de l’expression, de l’éhontée réalisation de soi, de la « créativité » sans gêne. Ainsi, elle subvertit la subversion purement narcissique des normaux. Elle est engagée envers la liberté en tant que telle : son absence de lien est absolue. La danse, dit Badiou, expose « la pensée comme évènement». Elle témoigne d’une désobéissance essentielle contre l’ordre ontologique (établi). Une nouveauté absolue, qui transperce l’horizon de l’attente. Le sujet de la danse provient du néant comme chaotique « corps désinvolte » . C’est comme si l’éternité détruisait pour un instant les lois du temps et de l’espace. À ce moment, le sujet est infiniment seul. Il se singularise au bord d’un abîme, qui est le véritable nom de la subjectivité en général. Il sort de l’histoire pour redéfinir sa vie, sa singularité, son destin. La danse est le moment de l’innocent oubli de l’histoire, dans lequel le sujet se perd dans l’infini de l’éternité.

Accord

Le problème de l’art politique et de la philosophie politique est trop souvent celui du manque de courage à l’autorisation de soi au sens suivant: ils se rendent dépendants des intérêts particuliers pour substituer à la LIBERTE et à la VOLONTE de l’affirmation de soi (qui est essentiellement CONTACT AVEC L’INTOUCHABLE, TENTATIVE DE L’IMPOSSIBLE, RISQUE d’un certain UNIVERSALISME) la lâcheté du sens du possible. Dès que l’art et la philosophie demande ce qui est possible, ils ont, en tant qu’art et philosophie, déjà perdu un jeu. Car le sens du possible, l’examen pragmatique, le calcul stratégique, est ce que l’art et la philosophie assimilent soit à la saine raison humaine (de la doxa) ou au journalisme. La propre assimilation de l’art politique et de la philosophie politique au journalisme est plus patente que jamais.

« L’accord avec l’objet sépare la littérature du journalisme », dit Heiner Müller, « la condition de l’art est l’accord ». Les personnes en accord veulent coopérer avec le réel afin de le modifier: « on ne peut absolument pas influencer le fait d’être en accord avec lui. » L’accord est affirmatif sans être assentiment au réel. C’est la reconnaissance, non l’assentiment. La reconnaissance ou l’accord précède aussi bien l’accueil approbateur que le refus niant.

Les sujets de l’accord sont les sujets d’une affirmation improbable. Ils disent oui à la réalité comme elle est. Cela ne signifie pas qu’ils accueillent tous les évènements et les processus réels. L’accord n’impliquent aucun jugement. Les personnes en accord prennent le risque d’un rapport à la réalité sans échelle de valeur. Ils sont en accord avec l’absence originelle de valeurs du réel. Car le réel n’est tout d’abord rien d’autre que le sans mesure. C’est ce qui dépasse toute mesure. Le réel précède l’ordre ou la prise de mesure en termes de valeurs. C’est tout simplement l’incommensurable.

L’accord des personnes en accord ne vise donc pas les valeurs. Il vise le réel, comme il au-delà de son évaluation par des unités de valeur. L’accord est une affirmation plus fondamentale que l’approbation. L’approbation repose sur le bien. Elle a déjà une représentation du bien. Elle classifie le réel selon des critères d’un registre. Le registre du bien est appelé morale. La morale est la discipline qui juge du réel. Elle différencie le bien du non-bien ou du mal. Être en accord avec le réel signifie par-là même désaccord avec la morale. Les personnes en accord défendent, par leur accord, le réel de la morale. L’amor fati de Nietzsche est la formule d’un tel accord. Aimer son destin, au sens de Nietzsche, ne signifie pas croire en son destin. Au contraire, l’amour du destin de Nietzsche combat la croyance dans le destin.

La croyance dans le destin est proche de l’obscurantisme et de l’assombrissement. L’amour du destin fait du sujet de cet amour le sujet de la clarté. C’est le sujet du jour, sujet de la transparence à soi. Tandis que le sujet de la croyance dans le destin se soumet à son destin, le sujet de l’accord, le sujet de l’amour du destin est un sujet, en accord avec le « destin », c’est-à-dire avec la réalité, comme elle est ici et maintenant. L’amour du destin est une affirmation plus risquée, et qui va plus loin, que la croyance dans le destin, régnant sur le sujet du ressentiment et de la paranoïa mystique. Être sujet de la croyance dans le destin signifie être à peine encore sujet. Cela signifie être objet des circonstances, c’est-à-dire victime de l’histoire, de pouvoirs ou d’autorités obscures. Le sujet de la croyance dans le destin croit en ces pouvoirs, au « pouvoir du destin ». Il n’est pas en accord avec sa situation. Le sujet de l’amour du destin aime le réel comme un destin sans être croyant dans son destin. Il est en accord avec sa situation et avec la réalité.

Le sujet de l’amour du destin est un sujet hyperbolique. Il pousse vers le dehors au-delà de lui-même. Cette poussée vers l’extérieur de soi le rend scène d’un certain dépassement de soi. Ce dépassement de soi exige du courage dans la mesure où il est causé par le contact avec l’extérieur et légitimé par le sujet même. Le sujet hyperbolique a le courage d’extériorisation dans un élément qui lui est étranger. L’extériorisation de soi du sujet consiste à devenir étranger à soi. Le sujet ne se reconnaît plus, il est devenu étranger grâce à lui-même. C’est seulement par le courage de l’étrangeté à soi dans l’altération de soi que le sujet des mouvements normaux devient un sujet de l’état d’exception et d’accélération.

Courage

Affirmer l’accélération de soi exige du sujet de l’art et de la philosophie le courage au mouvement inconnu. C’est le mouvement du rythme, de la témérité. Être téméraire signifie transformer le cours normal en une autre forme de mouvement. Dévier, faire quelque chose d’inattendu. Le sujet de la témérité surprend les autres sujets et se surprend lui-même. Le risque d’une autre possibilité de mouvements n’est pas pour lui-même calculable. Toutefois, il quitte les voies légitimes pour la raison commune, afin de rechercher de nouvelles voies, pour ouvrir de nouveaux horizons sans pouvoir s’assurer dans le passé ou dans le présent. Car rien n’est connu derrière les nouveaux chemins et horizons.

Les téméraires traversent toutes les phases de l’incertitude et de l’ivresse. Ils sont attirés par un désir accompli, une envie nullement limitée par la raison. Dans la chanson ivre de Zarathoustra, Nietzsche a qualifié ce désir de désir d’éternité. C’est un désir qui insiste sur sa permanence. C’est un désir non-pessimiste, affirmatif relativement à lui-même: un rêve amoral. Elle constitue l’idéal, qui est mis en relation par Nietzsche avec la pensée de l’éternel retour du même. C’est l’« idéal des êtres téméraires, les plus vivants, qui affirment le monde, qui non seulement ce sont arrangés avec ce qui est et ce qui était et qui ont appris à le supporter, mais qui veulent toujours posséder ce qui est et était comme cela est, éternellement ».

Le sujet de la témérité est à la fois sujet de vivacité et d’affirmation du monde. C’est le sujet du retour affirmé du même. Ce n’est pas le sujet de la pérennité. Il n’envie pas le temps d’arrêt. Il veut tourner sur la roue du retour, à son allure. Il affirme le passé (il est sans ressentiment ou sans désir de vengeance) et il affirme le présent, le monde et le soi comme ils sont. C’est le sujet d’un accord principiel, d’une affirmation faite avant chaque approbation.

Le sujet de l’auto-élévation est sujet de la différence de l’amour et de la sentimentalité. C’est le sujet du combat à soi-même. Il doit combattre la sentimentalité, les petits sentiments et ses effets rabougris afin d’être sujet de l’amour, de son poids, intensité, cruauté et infinité. Le sujet de l’amour touche au réel ou à l’extérieur, pour que, lors ce contact, il devienne quelque chose d’autre. Au lieu de s’aimer et de s’emmurer dans l’amour de soi propre à la haine narcissique de soi, il commence à s’élever contre le soi actuel en tant que soi de l’amour (c’est-à-dire du contact avec autrui) dans le contact avec l’intouchable. Il commence à affirmer la vérité de l’autre, de l’extérieur, du chaos ou du réel.

Amour

L’affirmation n’est pas le respect. Cela exige plus de courage d’aimer (oser toucher l’intouchable) que de respecter (ce qui veut dire neutraliser l’altérité de l’autre par une « fraternisation » hâtive et toujours plus angoissante). Le respect s’obtient par une sorte de distance fructueuse. Aimer signifie abandonner cette distance, oser une identification étrange avec une altérité réelle, véritable multiplicité, sans diversité factuelle, différence objective, sans nier, désamorcer ou ignorer l’incommensurabilité de l’autre.

Le sujet de la philosophie et le sujet de l’art sont sujets de cet amour identificatoire et de la violence lui appartenant. La philosophie et l’art sont des mouvements d’amour risqués, mouvement de balancement, de précipitation et de dépense de soi, qui consentent à une différence objective afin d’affirmer l’affinité absolue. La différenciation simple est seulement négative. Elle correspond aux mécanismes de limitation, d’exclusion et de déni. La philosophie et l’art sont des mouvements affirmatifs du dépassement négatif. La philosophie et l’art veulent examiner dans la proximité la plus grande d’une affinité insaisissable ou incommensurable, une sorte d’affinité aveugle, acéphale, excessif, l’intimité abyssale de l’impossible, de l’amour radical envers quelque chose, qui dépasse les limites mêmes et les possibilités. C’est ce que peuvent faire l’art et la philosophie : s’engager à faire le possible par amour pour l’impossible, l’impossible par égard pour le possible.

Le sujet de l’art et de l’amour philosophique s’affirme comme sujet de sa volonté et de son amour pour l’auto-élévation. Il combat la normalité de l’indécidable pour devenir anormal par rapport à sa normalité. C’est le sujet d’une perversion élémentaire ébranlant son être. Au milieu de l’indécidable (qu’il n’amoindrit ou ne nie), il s’affirme comme sujet de l’indécidable. Car le « réalisme » du sujet de l’auto-élévation n’est pas le « réalisme » de la croyance dans les faits. L’espace des faits se limite à la situation objective (du sujet) ; cet espace recèle sa propre indécidabilité et l’impossibilité d’en acquérir une vue d’ensemble. Au-delà de la facticité, appartiennent à la situation du sujet les déterminants, qui le produisent, les lois, et les structures. Le sujet est bien plus que le produit de son histoire. Il ne s’épuise pas dans un statut d’objet pensé comme toujours. Le sujet a le pouvoir (c’est pour cela qu’il s’appelle sujet) d’être quelque chose de radicalement autre qu’un objet. C’est plus qu’un sujet, qui résiste aux objets. La situation du sujet est la scène d’un dépassement de soi permanent. Le sujet, c’est ce qui s’effondre en soi-même.

L’amour de l’élévation de soi est l’amour de la vérité du sujet, figure d’un désir se révélant à soi-même, d’une passion non sentimentale et d’amour du réel. Le sujet de cet amour tente d’affirmer sa souveraineté dans la non souveraineté factuelle. Il expérimente le contact avec le réel comme douleur. La douleur est l’expérience de l’ouverture – le sujet se dépasse et dépasse les limites de son intériorité pour entrer dans un contact explicite (responsabilisant) avec l’extérieur – dans laquelle le sujet fait l’expérience des limites de révélation, d’aletheia, du dévoilement. La douleur n’est pas un symptôme qui renverrait à un causa. Il n’y a pas d’etymon de la douleur, la douleur n’a ni sens ni centre.

Douleur

La physis dans le sens d’Heidegger signifie aussi l’ouverture de la surface symptomatique, création du monde. Même si la pensée-événement de Heidegger accomplit une certaine dénaturalisation (ou dématérialisation) de la physis, elle pense le Dasein en rapport à une fermeture radicale. Au commencement de la physis, son retrait demeure, le refus de son temps et de son présent. Physis est également le nom du monde avant son commencement. La douleur « ouvre » le sujet du commencement du monde sur terre, à la dimension de la perméabilité originelle du monde, sans relativiser le caractère de retrait, l’opacité de l’être.

Peut-être que le sujet de la douleur dans la mesure où il est sujet de l’expérience de fermeture est le véritable sujet de la sérénité ontologique. Peut-être que la réussite et la chance n’existent que relativement à l’impossible, à la fermeture ontologique. Peut-être doit-on s’encourager à être heureux dans un malheur factuel, libre dans l’aliénation réelle, souverain dans la non souveraineté objective. Peut-être que le sujet de la douleur (le sujet de la philosophie et de l’art) est la figure de ce courage et de cet encouragement de soi. Peut-être que l’encouragement de soi, qui élève le sujet au rang de sujet d’une vraie décision, est l’événement initial, le sol commun des débuts de l’art et de la philosophie.